Introduction

On ne répare pas une politique, on s’y oppose

« La cécité aux inégalités sociales condamne et autorise à expliquer toutes les inégalités, particulièrement en matière de réussite scolaire, comme inégalités naturelles, inégalités de dons. Pareille attitude est dans la logique d’un système qui, reposant sur le postulat de l’égalité formelle de tous les enseignés, condition de son fonctionnement, ne peut reconnaître d’autres inégalités que celles qui tiennent aux dons individuels. »

Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron

« L’élimination scolaire passe souvent par l’autoélimination, et par la revendication de celle-ci comme s’il s’agissait d’un choix : la scolarité longue, c’est pour les autres, ceux « qui ont les moyens » et qui se trouvent être les mêmes que ceux à qui « ça plait ». Le champ des possibles – et même celui des possibles simplement envisageables, sans parler de celui des possibles réalisables – est étroitement circonscrit par la position de classe. »

Didier Eribon

« Le pouvoir n’est pas centralisé : il est distribué dans chacun de nos renoncements ».

Marc Jahjah

« Les moutons ont peur du loup, mais c’est le berger qui les mange ».

Proverbe populaire

La transformation continue de l’école masque sa décomposition

Les transformations scolaires de ces dernières années ont été nombreuses, nourries, continues. Durant les 5 années que Jean-Michel Blanquer et Frédérique Vidal ont passé au ministère de l’Éducation nationale (MEN) et au ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI), ils ont mené et accéléré des réformes[1] qui ont touché l’ensemble de la chaîne éducative, de la maternelle à l’université, transformant à la fois les programmes, les filières, les examens, les modes d’orientations, les statuts des personnels[2]… Et ce dans un contexte d’effondrement des moyens dévolus à l’éducation nationale et particulièrement à l’enseignement supérieur[3], dont les effets majeurs sont la dégradation des conditions d’études[4], la diminution constante de l’encadrement[5], la hausse des échecs[6], le recours au privé[7] et donc la hausse du coût des études[8]. Ces bouleversements, cette « contre-démocratisation scolaire »[9] ont non seulement été d’ampleur, mais également systématiques et idéologiques[10]. De la réforme des lycées avec l’introduction des spécialités, au remplacement d’APB par Parcoursup, en passant par la réforme du Bac lui-même avec l’introduction du contrôle continu, ou la loi ORE qui transformé le supérieur, la technicité des réformes, leur outillage problématique[11], leur haut niveau de complexité ont renforcé une forme de défiance à l’égard de l’École et de l’Enseignement supérieur qui sont plongés dans une crise profonde, incapable de faire face à leur démantèlement.

Entre hystérisation des réformes et démantèlement en continue, l’enseignement est de plus en plus un enseignement à plusieurs vitesses : massification et relégation pour les uns, élitisme et séparatisme pour les autres. Le numérique, que l’on retrouve dans tous les process de ces transformations a surtout été introduit pour finir d’achever cette décomposition, pour mettre à distance la question des inégalités au profit d’une concurrence individuelle sans limite, sous un verni de neutralité, d’égalité formelle, comme pour mieux recouvrir d’indifférence les inégalités réelles que l’éducation cristallise[12].

Un symbole : comment la technologie rend les idéologies fonctionnelles

Parcoursup : un système avec des objectifs

Parcoursup est devenu le symbole le plus visible de ces bouleversements. A la fois incontournable et omniprésent, le système national de sélection des lycéens pour accéder aux études supérieures, n’est pas tant un logiciel que l’emblème du macro-système technique[13] de l’Éducation qui s’est imposé à tous. Parcoursup n’est pas un système neutre et équitable, objectif, comme on présente encore trop souvent les systèmes techniques, mais bien un système comme les autres. A savoir un système avec des objectifs[14], qui vise à apporter une réponse politique et idéologique aux transformations du monde. Une solution technique politiquement orientée. Il est aussi un symbole : celui d’une transformation de notre relation au monde par le calcul, celui des impacts sociétaux majeurs que le numérique a sur nos existences. Parcoursup incarne un mode de gouvernance par les chiffres[15], une forme d’algopolitique : c’est-à-dire, très concrètement, une politique par le calcul. Parcoursup symbolise une ère de la surveillance et de la prédiction qui annonce notre assujettissement à des modes de calculs opaques caractérisés essentiellement par notre déprise, c’est-à-dire, des calculs sur lesquels nous n’avons pas la main, qui nous soumettent autant que nous y sommes soumis, alors qu’ils décident d’une part déterminante de nos conditions d’existence.

Pour saisir les lacunes, les béances, les modalités de ces modes de calcul, il nous faut réaliser un double travail. Éclairer d’abord leur idéologie. Ensuite, regarder le plus concrètement possible ce qu’ils produisent et comment ils le produisent. C’est seulement alors que nous pourrons tenter d’apporter quelques réponses à leurs limites. Esquisser quelques soins, « réparer », c’est-à-dire chercher à réduire les souffrances en reprisant cet outil du social avec la société.

Parce qu’il est un outil idéologique au service de la transformation du système scolaire, Parcoursup ne va pas disparaître demain. Au contraire. S’il est amendé et corrigé (et il n’a cessé de l’être depuis l’origine, car c’est bien un outil de pilotage qui s’adapte en continue pour poursuivre son œuvre, à savoir accélérer la sélection partout), c’est d’abord pour prolonger et renforcer ses effets plus que les atténuer. Une politique élitiste ne se répare pas. Elle nécessite de s’y opposer. Les élections législatives de juin 2022 n’ont pas ouvert cette possibilité[16]. Parcoursup va donc continuer ses dégâts pour les années à venir, piloté par un ministère et un rectorat qui restent sourds aux problèmes qu’enseignants, étudiants, syndicats, chercheurs et journalistes ne cessent de documenter. A défaut de supprimer ce système et son monde, nous devons donc nous contenter de réparer Parcoursup, chercher à fixer, à réparer ses pires effets, dont le principal est l’exclusion d’une part importante des élèves des études vers lesquelles ils souhaitent se tourner. Cette solution est forcément imparfaite, tant les problèmes de la méthode retenue sont nombreux. Mais on ne peut rester sans réagir après déjà 5 années de maltraitance institutionnelle ni à la perspective que cette maltraitance continue 5 ans de plus. Parcoursup affecte l’avenir de millions d’enfants. L’essentiel le traverse pas trop mal, mais c’est beaucoup moins le cas de ceux qui sont le plus en difficulté dans leurs parcours scolaire[17].

Cette série vise également à montrer, très concrètement, les limites d’un solutionnisme technique[18] qui déploie ses pires effets partout où il s’étend[19]. Dans une chaîne de procédures techniques, chaque choix compte et finit par orienter les politiques bien plus concrètement que les grandes orientations et décisions politiques, très éloignées des procédures. C’est dans les cellules de tableurs que se fait désormais, très concrètement, l’économique, le social, le politique. C’est ici, au cœur même des cellules et des champs de formulaires, que se prennent les décisions et qu’elles y sont enfermées[20]. Ce qui agit sur les chiffres, ce sont avant tout des formules que des intérêts spécifiques leur appliquent. C’est ici, dans des objets très concrets qui programment des objets, des services… que se mettent en œuvre des politiques. C’est au cœur de la conception, du design, de la mise en œuvre, de son incarnation opérationnelle qu’agit la politique. C’est très précisément dans la Forme des choix[21] que les valeurs et les idéologies descendent dans les dispositifs, qu’elles sont rendues opérationnelles. C’est donc là, précisément, qu’il nous faut regarder l’orientation que prend le monde. C’est donc là, désormais, que doit se faire la politique, dans les interfaces qui génèrent les critères des systèmes comme dans la création de systèmes alternatifs, concurrents, adverses.

Encadré : La procédure Parcousup[22] : une succession de temps dépolitisés

Pour un lycéen, une lycéenne, l’année de terminale est organisée autour de deux enjeux : le passage des différentes épreuves du baccalauréat et la procédure Parcoursup qui rythment l’année[23]. Mais le calcul a assurément remplacé le concours.

Pour les candidats, Parcoursup consiste en une succession de moments procéduraux, d’étapes à réaliser, très formelles, et qui semblent bien moins engageantes qu’elles ne le sont le sont effectivement, comme autant de moments dépolitisés, dont les conséquences semblent disjointes de ce qui doit être réalisé. Aux procédures fastidieuses qui rythment Parcoursup, répond, en écho, la réalité des notes dans l’ensemble des disciplines qui vont avoir une importance capitale dans les calculs de Parcoursup. Un peu comme si les élèves étaient plongés dans une forme de schizophrénie entre des opérations administratives sans plus-values pédagogiques leur demandant de se concentrer sur l’enjeu Parcoursup, quand sa possibilité repose surtout sur les notes obtenues et le travail scolaire à réaliser. Autre remarque générale sur cette longue épreuve de fond : les élèves restent très seuls tout le long de la procédure. Que ce soit face aux choix qu’ils doivent faire, aux procédures qu’ils doivent accomplir, aux décisions qu’ils doivent prendre, ils sont mis en responsabilité[24] tout en étant infantilisés par un rappel incessant des procédures, des étapes et des délais, sur un mode qui privilégie souvent l’urgence au détriment de l’apaisement.

Septembre-janvier : la grande indifférence à l’orientation

La première étape, qui dure environ 14 semaines, s’étend de la rentrée à la fin des vacances de Noël (de septembre à janvier) et consiste à préparer un « projet d’orientation »[25]. Les élèves doivent réfléchir et se documenter sur l’orientation qu’ils envisagent, qui se concrétise autour d’une « fiche dialogue » entre l’administration du lycée et l’élève, pour information et validation de son orientation. Durant ces semaines, l’élève est censé se renseigner sur son orientation. Pour se faire, il est essentiellement dirigé vers Parcoursup.fr, qui fonctionne alors comme un simple moteur de recherche de formations, lui permettant d’accéder à la carte des formations et de prendre connaissance de leurs spécificités (attendus affichés, nombre de places, taux d’admission, taux de réussite, etc.) et le site compagnon de l’Onisep, Terminales2022-2023.fr[26].

Certains rares établissements organisent des séances d’accompagnement sur le fonctionnement procédural de ces sites : parfois quelques éléments d’information très généraux sont donnés, souvent en privilégiant certains types de formations, très différentes selon le public et le niveau des lycées (on va parler écoles d’ingénieur et prépa dans les bons lycées, formations de technicien supérieur et apprentissage dans les lycées professionnels et techniques), mais aucun temps n’est vraiment libéré pour permettre aux élèves de s’informer[27] et l’accompagnement à l’orientation n’est ni organisé ni structuré, par exemple via des entretiens individuels qui seraient orchestrés avec des conseillers d’orientation. Dès le début de l’année, les élèves sont renvoyés à leur seule responsabilité ! S’ils veulent être mieux accompagnés, c’est à eux de faire les démarches nécessaires : de se rendre à des salons ou des journées portes ouvertes ou de contacter les Centres d’information et d’orientation ou les Centres d’information jeunesse disponibles, prendre rendez-vous avec le ou la conseillère d’orientation pour autant qu’ils et qu’elles aient des disponibilités, etc.

Vers la fin de cette période, l’élève doit compléter la fiche dialogue où il expose son ou ses projets d’orientation. La fiche est présentée par le professeur principal au conseil de classe du 1er trimestre qui émet une recommandation indicative communiquée à l’élève. Ce dialogue est très différent d’un établissement l’autre, d’un élève l’autre, d’un projet l’autre. La plupart du temps, il se déroule dans un silence assourdissant pour le lycéen. Certains élèves émettent des orientations très précises. Beaucoup évoquent des directions d’orientation assez vagues. Sur Parcoursup, le lycéen pourra entrer des vœux très éloigné de ce projet de formation initial. Finalement, ce moment dévolu à l’orientation se déroule trop souvent dans une forme de grande indifférence, où l’on répète aux jeunes qu’ils doivent s’orienter sans vraiment les y aider ou les accompagner. Face aux manques de structures pour aider à l’orientation, on comprend l’envolée du business du conseil individualisé, qui pour quelques centaines d’euros promet de trouver les formations adaptées au profil de l’élève, voir même de les aider à y candidater.

Janvier-avril : la grande saisie, le temps d’une implication aveugle

La seconde étape, de mi-janvier à mi-avril est le temps où les élèves doivent formuler précisément leurs vœux et finaliser leurs dossiers sur Parcoursup. Ils doivent procéder à leur inscription sur la plateforme, vérifier les informations qui y sont remontées, sélectionner un maximum de 10 formations qui peuvent se décliner en plusieurs sous-vœux pour certaines formations (par exemple, choisir un même intitulé de BTS et postuler dans plusieurs établissements qui le prépare) et joindre les éléments spécifiques demandés par ces formations. S’ils ont accès aux attendus des formations, ceux-ci sont peu clairs, nous le verrons : ils ne disposent d’aucun élément concret et élémentaire pour savoir si leur candidature est adaptée à la formation à laquelle ils postulent, comme par exemple, la moyenne du dernier accepté l’année précédente où les moyennes au-dessous desquelles les formations sélectives ne classent pas les candidats (et donc ne les acceptent pas). Le fait par exemple de mettre un vœu de secours, c’est-à-dire le fait d’ajouter une formation non sélective à ses vœux pour être assuré d’avoir une solution en cas de refus partout ailleurs, n’est pas anticipé techniquement par la plateforme, mais relève uniquement des pratiques et bons conseils apportés aux élèves[28]. Durant cette étape, les élèves sont particulièrement confrontés aux limites de la plateforme et à son interface peu intuitive. Ils doivent composer avec son moteur de recherche frustre, ses recommandations associées souvent étranges… et surtout la difficulté à mettre de côté des formations que l’on peut trouver intéressantes afin d’y revenir plus tard[29]. Si les possibilités d’informations sont innombrables – démesurées mêmes -, les outils pour classer, trier et affiner ses choix sont inexistants. Très exceptionnellement, certains professeurs ou directeurs d’établissements font des retours aux lycéens sur leurs vœux : c’est plutôt le cas dans les meilleurs établissements que dans les moins bons. Dans les meilleurs lycées, on va ainsi venir conseiller les élèves individuellement, les aider à ajuster leurs « projet », c’est-à-dire, leur conseiller des formations plus adaptées à leurs parcours que celles dans lesquelles ils se projettent. Leur proposer une prépa à laquelle ils n’ont pas pensé, leur conseiller de candidater à celle-ci qui devrait plus correspondre à leur niveau qu’à celle qu’ils ont inscrite pour laquelle ils n’ont pas de notes suffisantes…

A la fin du mois de mars, les élèves ne peuvent plus ajouter de nouveaux vœux sur la plateforme. Les oublis comme les erreurs sont alors rédhibitoires. C’est la phase de clôture des pré-inscriptions.

Reste à compléter les dossiers et les valider. C’est le moment où il faut rédiger les lettres de motivation, finaliser les dossiers ou les questionnaires spécifiques, remplir des onglets d’information dédiés (relatives au statut de boursier, où à d’autres statuts spécifiques, comme pour les sportifs ou musiciens, valoriser d’éventuelles activités parascolaires), signaler les formations qui ont sa préférence dans un onglet dédié, vérifier que les notes des bulletins ont bien été basculées dans Parcoursup et correspondent bien à la réalité : autant d’informations fastidieuses dont nul ne connaît la portée exacte, c’est-à-dire la manière dont elles seront pris en compte ou pas.

De leur côté, lors du conseil de classe du deuxième trimestre, les enseignants remplissent la fiche avenir de l’élève, à savoir l’appréciation du conseil de classe sur les capacités de l’élève en estimant sa « méthode de travail », son « autonomie », sa « capacité à s’investir » et ses « engagements et responsabilités au sein de l’établissement », ainsi que sa moyenne générale et son rang dans sa classe (c’est-à-dire son classement, qui est une donnée utilisée par des formations très sélectives).

Ce moment, assez fastidieux, pourrait être caractérisé comme un temps d’implication aveugle, un temps de désorientation plus que d’orientation, car beaucoup d’élèves n’ont pas les moyens (et Parcoursup ne leur donne pas d’outils) pour évaluer la pertinence des choix qu’ils font. Pour beaucoup, c’est un moment long et fastidieux que trop d’élèves ont tendance à bâcler.

Avril-Juin : l’impossible classement

De mi-avril à début juin, alors que les lycéens doivent se reconcentrer sur la préparation des épreuves du bac, se déroule une phase discrète, invisible à leurs yeux. Les formations doivent classer les candidatures qu’elles ont reçues, chacune selon ses méthodes, dans un classement où il ne doit y avoir aucun ex-aequo. Si certaines Commissions d’examens des vœux (CEV) qui procèdent à ses classements se contentent d’appuyer sur un bouton dans l’interface de Parcoursup (après avoir sélectionné les critères pris en compte et ceux qu’elles écartent), d’autres vont extraire les données pour procéder à leurs propres classements. Comme les lycéens, les formations sont également soumises à des délais pour répondre et ce d’autant qu’une fois qu’elles ont remis leurs classements, les rectorats procèdent à des vérifications et des ajustements qui viennent modifier ces classements (ce sont surtout les quotas, qui font remonter les élèves boursiers, un pourcentage de candidats provenant d’autres académies et des quotas d’élèves de lycées techniques et professionnels pour les formations qui ont des obligations spécifiques). Les formations ne classent pas toujours toutes les candidatures qu’elles reçoivent : un premier tri départage les candidats sur les notes, puis des ajustements sont ensuite faits pour ajuster les classements. Certaines formations vont ainsi exclure des élèves qui n’ont pas la moyenne sur les deux premiers trimestres ou qui n’ont pas une note suffisante dans une matière. Enfin, une fois une première liste produite, certaines formations regardent avec attention les dossiers pour procéder à des ajustements et finir de départager tous les candidats entre eux (la règle reste de ne produire aucun ex-aequo afin que chaque candidat ait un rang de classement distinct des autres, formation par formation). Beaucoup de formations qui n’ont pas les compétences pour procéder aux ajustements de calculs complexes se contentent d’appuyer sur les critères que propose Parcoursup par défaut et appliquent les classements automatisés depuis les différents critères qu’elles auront sélectionnés sans les interroger, voire ne regardent les dossiers que des ex-aequo pour les départager.

Comme les élèves pourtant, les espoirs des CEV seront douchés par la réalité. Pour l’essentiel des formations, les élèves avec les meilleurs dossiers, bien classés, rapidement acceptés, ne viendront pourtant pas y suivre les cours. Dans Parcoursup, tout le monde ne cesse de réviser ses ambitions à grand coup d’humiliation[30]… Alors que le temps consacré à ces classements peut être considérable[31], démultiplié pour chaque formation, par le nombre de candidatures et les places disponibles, ils échappent pourtant à ceux-là mêmes qui en ont la charge, à l’image des quotas qui viennent les redistribuer ainsi que la surveillance de leur application par le rectorat. Ce grand classement reste finalement opaque à ceux qui y procèdent comme à ceux qu’il va affecter, comme s’il était foncièrement inadapté à tous. Il souligne très concrètement toute l’aporie de la logique de classement : les élèves passent leur temps à classer des formations où ils n’iront pas et les professeurs à classer des dossiers d’élèves qu’ils ne verront jamais. Le tout dans un système dépersonnalisé, où tout candidat semble l’équivalent d’un autre, où chaque individu n’est qu’un profil de données, une suite de chiffres, une moyenne, une note.

Juin-septembre : le grand marathon de l’attente

Enfin, de début juin à la mi-septembre vient le grand marathon de l’attente d’une admission. Un marathon qui ne se déroule pas pour tous de la même manière. Certains vont franchir la ligne d’arrivée immédiatement, d’autres vont rester dans une longue attente désœuvrée ou stratégique, nombreux vont entrer dans des procédures complémentaires complexes.

Dès début juin le système distribue des réponses en privilégiant pour chaque formation les élèves les mieux classés par chacune des formations. Élèves qui reçoivent également plus de propositions positives que les autres et qui disposent donc de plus de choix, quand tout autant d’élèves, eux, restent en attente d’une réponse[32]. Cette grande attente est rythmée par les choix d’admission des meilleurs : ils libèrent les places qu’ils refusent qui sont redistribuées aux élèves en attente.

Image : Très claire explication graphique du fonctionnement et de l’évolution d’une liste d’attente par Studyrama[33].

Depuis les listes de candidats classées que les formations ont établies, Parcoursup envoie donc des réponses aux élèves. Un « Oui » pour celles et ceux qui sont directement acceptés. Un « Oui si », pour ceux qui sont acceptés s’ils font une formation supplémentaire ou spécifique. Un « En attente » pour ceux qui pourraient avoir une place si d’autres se désistent. Un « Non » pour indiquer un refus (par exemple un élève qui n’a pas une moyenne suffisante à la vue des critères des formations dans les formations sélectives, qui explique qu’il n’ait pas été classé dans les listes d’attentes). Les élèves ont quelques jours pour répondre à une proposition (avec des délais de réponses dégressifs, qui vont de 5 à 1 jours selon l’avancée de la procédure dans le temps…[34]). S’ils ont obtenu plusieurs réponses positives, ils doivent n’en retenir qu’une. Ils peuvent également la conserver en attente à leur tour dans l’espérance de réponses d’autres formations qu’ils voudraient privilégier.

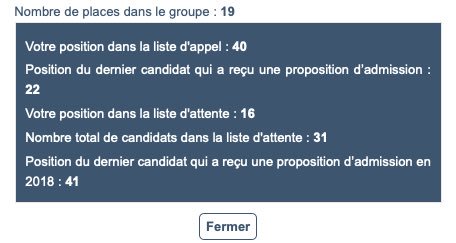

Durant toute cette phase, complexe, exigeante, stressante, le grand indicateur est sa position sur la liste d’attente et le rang du dernier accepté l’année précédente. Ces deux informations permettent d’estimer, pour chaque formation, l’espoir d’être retenu.

Image : Exemple d’information disponible sur une formation qu’il faut apprendre à lire[35].

Les meilleurs élèves n’attendent pas et ont même le choix entre plusieurs formations auxquelles répondre. Les dominants dominent. Pour tous les autres, les dominés, il va falloir prendre patience. Ici, pour beaucoup, c’est la grande phase de l’attente et du stress qui commence. « Faire patienter, c’est dominer »[36]. Moins vous êtes pourvus en capital scolaire, plus le temps s’égrène, l’attente se prolonge et les choix se réduisent.

Cette longue attente est cependant coupée en 2 phases : la phase principale (qui a commencé en avril et se clôt mi-juillet) et la phase complémentaire qui lui succède tout en lui étant simultanée, qui s’ouvre entre le 20 juin et le 15 juillet pour se clore en septembre. A la clôture de la phase principale se déroule une accélération des réponses dues au fait que la plateforme demande alors aux candidats d’ordonnancer leurs vœux en attente pour clore cette phase. Ce classement des vœux, déclenchant bien souvent un ultime afflux d’admission, mais sans choix alternatif possible, puisque la plateforme ne proposera qu’une admission sur l’ensemble des vœux en attente[37].

Dès l’ouverture de la phase complémentaire, les candidats peuvent postuler à de nouvelles places aux formations qui en proposent encore, mais le choix est désormais relativement restreint, pas tant en places (il en reste autant que de candidats) qu’en diversité[38]. Si à la fin de la phase principale ils n’ont toujours pas de proposition, les vœux de la phase complémentaire prennent le relai.

Cette phrase complémentaire est ouverte aux candidats qui sont en attente ou qui ont été refusés partout, comme à ceux qui ne se sont pas inscrits lors de la phase principale (par exemple des élèves qui ne pensaient pas avoir leur bac). Contrairement à la phase principale, il n’existe pas de liste d’attente en phase complémentaire : toutes les places proposées sont des places disponibles. Chaque jour, de nouvelles opportunités peuvent apparaître (parce que des formations vont avoir un désistement et vont finalement remettre une place en jeu), ce qui nécessite une implication encore plus forte pour trouver des places (mais avec une visibilité plus réduite et des choix plus limités). Contrairement à la phase principale, les vœux sont plus dynamiques et peuvent être formulés au fur et à mesure, en réponse aux places ouvertes[39]… Cette phase nécessite également d’être capable de changer son approche en tant que candidat, puisqu’il n’est pas possible de formuler un vœu pour une formation déjà demandée en phase principale (même si on y a été refusé et qu’il reste des places !). C’est une phase finalement plus difficile que les précédentes, puisqu’elle demande à la fois d’être capable de reconstruire ses projections d’étude et une plus grande implication, et ce alors qu’elle s’adresse à des élèves plus en difficulté que ceux qui ont vu leurs vœux acceptés dès début juin et plus isolés, puisqu’ils ne sont bien souvent plus en rapport avec leur lycée ! Après un moment de flottement lié aux vacances des personnels qui s’occupent des formations entre le 15 juillet et le 15 août, où tout se fige un peu, les dernières admissions et la fin de la procédure se prolonge jusqu’à la mi-septembre, voire au-delà pour ceux qui n’ont pas d’affectation et ont saisis la Commission d’accès à l’enseignement supérieur (CAES).

Pour beaucoup se déroule alors l’intégration dans les formations qu’ils ont peu ou prou choisi et les ont peu ou prou choisis. Là où les élèves sont les moins nombreux, cette intégration reprend souvent un visage des plus humains. L’étape anonymisante et chosifiante de Parcoursup se termine. Les profils de données redeviennent ce qu’ils n’auraient jamais dû cesser d’être : des humains. Les formations révèlent leurs réalités, faites de professeurs et d’heures de cours. Les élèves révèlent leurs visages et leurs caractères, se révèlent aussi parfois. Les choix et jugements péremptoires s’adoucissent, se confrontent à des temporalités plus longues, soulignant combien ce temps du traitement manque finalement beaucoup d’humanité.

Parcoursup se termine par un traitement individuel des cas restants, notamment via les Commissions d’accès à l’enseignement supérieur (CAES), qui, du 1er juillet à fin septembre, sont chargées de traiter les cas personnels des étudiants en difficultés qui les sollicitent pour les aider à trouver une place dans les formations disponibles[40].

Malgré toutes les critiques qu’on peut lui faire, Parcoursup semble faire le travail qu’on lui prête… En tout cas, c’est ainsi que la communication du ministère présente les choses[41]. Il permet plus ou moins de trouver une formation à la plupart des étudiants qui l’utilisent[42]. Pas forcément celle qu’ils auraient préféré, certes, mais une grande majorité des élèves finit par trouver une place. Pas tous, et l’opacité que produit volontairement la plateforme sur ses résultats est l’une des clés de l’invisibilisation du problème que représente Parcoursup aujourd’hui. Alors qu’APB permettait de savoir qui obtenait son premier vœu et donc une satisfaction maximum, Parcoursup ne livre aucune donnée sur le niveau de satisfaction de la procédure[43]. Or, le niveau de non admis est élevé[44]. Parcoursup invisibilise également l’insatisfaction dans ce que la plateforme appelle très pudiquement les « abandons »[45], renvoyant la non-affectation à une question de responsabilité individuelle. Enfin, elle masque les déceptions du système dans une catégorie en plein essor : les réorientations[46]. Au final, selon les modalités de calcul que l’on retient, c’est entre 10 et 14% des candidats qui n’ont rien et 29% qui d’une année sur l’autre se réorientent. Soit, chaque année, entre 39% et 43% des étudiants que l’on peut considérer comme insatisfaits par Parcoursup. Entre un tiers et la moitié ! Hors apprentissage, il n’y a que 766 905 places sur Parcoursup pour 931 000 candidats : malgré tous ses efforts pour masquer la pénurie et optimiser la moindre place ce décalage montre que c’est au moins 18% de places qui manquent dans l’éducation supérieure ! Ces chiffres-là, montrent un tout autre visage de Parcoursup. Le système ne produit pas seulement des déceptions et des drames personnels, il génère également des difficultés financières, notamment pour nombre d’élèves et de familles, contraints de trouver des solutions dans des formations privées de plus en plus présentes sur la plateforme ou en dehors, qui demandent des sacrifices financiers élevés a bien des familles, et pas forcément dans les milieux les mieux pourvus économiquement, mais bien avant tout là où les élèves ont le plus de difficultés scolaires et pour des formations qui sont loin d’être les meilleures.

Outre les résultats de Parcoursup que l’on doit mettre en doute, ce sont également les procédures qui composent les différents de moments de relations des candidats avec la plateforme que l’on doit interroger. Des moments qui paraissent très organisés, rythmés, avec des temps d’étirements et d’autres d’accélération, comme pour apporter des palpitations à un ensemble de procédures qui restent surtout fastidieuses.

Soulignons enfin que durant toute la procédure, malgré quelques rigidités formelles (la plateforme est toujours chiche en explications et privilégie toujours les procédures sur le dialogue), la plateforme s’est révélée avec le temps d’une grande souplesse avec les élèves. Plutôt réactive, les administrateurs ont appris à être compréhensifs et conciliants avec les erreurs qu’ils peuvent commettre, n’hésitant pas à les rattraper, à remettre des vœux effacés ou des abandons qui n’en étaient pas. Il y a quelque chose de conciliant de Parcoursup qui n’était pas si évident à réussir au départ, tant les procédures, dans l’EducNat, sont souvent strictes et peu flexibles. Aujourd’hui, c’est une vraie qualité de Parcoursup. Il n’est pas évident qu’elle perdure. L’agilité du dispositif peut se rigidifier à tout moment.

De la distinction, pour une critique socio-technologique du jugement[47]

De la fausse neutralité de la technique

Pourtant, expliquons-le tout de suite, pour ne laisser aucun doute : si Parcoursup est un outil technique, il n’est pas la machine automatisée qui prend des décisions incompréhensibles, comme on l’entend souvent. Ou plutôt, si elles sont incompréhensibles, c’est parce que leur logique est volontairement mal expliquée. Si elle est volontairement mal expliquée, c’est parce qu’elle repose en fait sur une immense fragilité. Parcoursup est un édifice bâti sur du sable. Et ce sable consiste à nous faire croire que les élèves se distinguent les uns des autres par leurs notes. Certes, il y a des différences entre un très bon élève et un très mauvais. Mais l’essentiel des distinctions produites sont factices. Rien ne distingue un élève qui a 11 de moyenne d’un autre qui a la même note provenant d’un lycée semblable. Et pourtant, vues depuis la machinerie Parcoursup, ils devront être distingués l’un de l’autre et cette simple différence permettra peut-être à l’un d’avoir une place et pas à l’autre.

Parcoursup parvient très bien à distinguer les très bons élèves des mauvais. Mais ce n’est pas une spécificité de la technique : nous aussi, nous y parvenons très bien. A priori, nous n’avons pas besoin de machine pour comprendre qu’un élève qui a 19 de moyenne n’a pas le même parcours éducatif qu’un élève qui a 11, mais cela devient plus compliqué si les établissements où ils sont scolarisés sont très différents l’un de l’autre. Et cela se complique si je vous dis que celui qui a 11 est un élève de Louis Le Grand, réputé pour être le meilleur lycée de France, et celui qui a 19 est un élève du lycée Charles Péguy de Bobigny en Seine-Saint-Denis. Vous allez penser immédiatement que, malgré la grande différence de notes entre les deux élèves, l’un est bien meilleur que l’autre. Avec une certaine dose d’apriori, vous pouvez penser que celui de Louis Le Grand est certainement bien meilleur, malgré son 11, que l’élève d’un lycée de Seine-Saint-Denis ou au contraire, que celui qui a 19, mathématiquement, est bien meilleur que celui qui a 11. Si je vous dis que le lycée Charles Péguy n’est pas un obscur lycée de Seine-Saint-Denis mais est en fait un lycée privé (comme son nom ne le laisse pas croire) et que dans les classements, il est 39e des meilleurs lycées de France alors que contrairement à ce que vous pensez Louis Le Grand est 34e dans ce même palmarès 2022, vous saisissez que distinguer ces deux élèves devient tout de suite plus compliqué, et que votre apriori est mis en doute. Le sélectionnisme, on le voit, n’est pas si simple. D’où l’importance à l’outiller par une plateforme de calcul et de tri qui a l’apparence de la neutralité et de la science. Pourtant, il y a dans ces tris et classements ni objectivité ni science, mais bien une contradiction logique qui consiste à trouver un prétexte pour établir des différences là où il n’y en a pas, à trouver une solution mathématique là où le calcul devrait se refuser. Le problème de la sélection partout qu’à introduit Parcoursup n’est pas d’isoler les meilleurs des moins bons (même si ce n’est pas si facile, comme nous venons de le montrer), mais bien de distinguer le gros des troupes, de produire un jugement pour classer deux élèves très similaires et très moyens, comme c’est le cas de la très grande majorité d’entre eux.

Prenons l’exemple de deux élèves qui ont 11,05 de moyenne générale, les mêmes spécialités et des notes extrêmement similaires et qui viennent de deux lycées aux caractéristiques très proches, en termes de résultats, de publics comme de géographie : l’un au lycée Alain Borne à Montélimar (385e au classement national) et l’autre au lycée Albert Triboulet à Romans-sur-Isère (439e au classement national). L’appréciation de leurs professeurs respectifs sont similaires. Leurs lettres de motivation sont les mêmes (ils ont fait un copié-collé sur l’internet et ont le même nombre de fautes). Ces deux élèves sont assez parfaitement semblables. Nous pouvons tenter de les distinguer, mais nous savons en le faisant que ce jugement est factice. Que malgré la rationalité qu’on nous demande de mobiliser, il ne repose sur nulle raison objective. En tant qu’humains, nous pouvons être capables de le reconnaître. Pourtant, la machine qui va classer ces deux élèves, le calcul qui va les distinguer parce qu’il LE DOIT, n’y parvient pas vraiment mieux que nous mais va nous faire croire le contraire. Pour la machine, l’un se verra attribuer un score supérieur à l’autre en utilisant un critère mineur et non différenciant afin de procéder au tri : l’un sera ainsi affecté d’une moyenne de 11,054 et l’autre de 11,058. L’un est meilleur que l’autre ! Le calcul nous assure de sa promesse technicienne à distinguer chacun. Pourtant, nous entrons là dans les biais du calcul, dans le flou qui recouvre la réalité que le calcul mesure. En tant qu’humains, nous pouvons faire semblant de croire qu’entre deux élèves qui ont 11 et 11,05 de moyenne, provenant de lycées semblables, qu’il y a une différence qui serait aussi différenciante qu’entre un élève qui a 19 et un qui a 11. Ce n’est pas le cas, mais nous pouvons faire semblant d’y croire puisqu’il y a encore 0,05 points d’écart, qu’importe si cet écart provient par exemple de leur note en sport alors qu’ils candidatent à une formation d’électricien. On a bien plus de mal à être convaincu d’une différence entre deux élèves dont le score est de 11,054 et 11,058. On peut certes se cacher derrière la perfection mathématique pour continuer de croire qu’on a établi une différence. On peut faire semblant de croire qu’il y a une différence entre ces deux élèves depuis les critères mesurés, mais la réalité c’est plutôt que le calcul introduit une différence qui est plus calculatoire que pédagogique. Entre ces deux élèves, la différence — la distinction — ne repose pas sur le mérite ou sur leurs qualités que révèleraient la précision de leurs évaluations.

L’impossible jugement : trier des candidats semblables

Le gros des troupes des candidats aux formations se concentrent sur une distribution des candidats très similaires les uns des autres. A Sciences-Po, il faut départager des candidats qui ont majoritairement 18 de moyenne. A un IUT de mécanicien, des candidats qui ont majoritairement 11 de moyenne. Mais dans une formation comme dans l’autre, le problème est le même. L’essentiel des candidats sont semblables : leur distribution est globalement très homogène, socialement comme culturellement. Il n’y a pas de différences de compétences, de connaissances, ou de mérites entre eux, peu de différences de motivation. Entre 15 élèves qui ont 11 de moyenne provenant de lycées semblables, il n’y pas de différence de capacité entre eux, ou s’il y en a une, elle n’est pas mesurée par leur moyenne. C’est le classement, par sa précision technique qui va nous faire croire à la fois à son objectivité et à la fois aux distinctions qu’il génère sur des micro-critères abscons et injustifiables autrement que par la logique — poussée jusqu’à la bêtise — de la règle d’une évaluation pour elle-même, pour les classer entre 11,016 et 11,001. Cette différence qu’introduit le calcul et qui peut avoir un impact réel puisque celui qui a 11,016 peut-être accepté, alors que celui qui a 11,015 (et les suivants) peut ne pas l’être. L’objectivité, la rationalité des machines procède alors d’une forme d’aléatoire, de réductionnisme, qui ne dit pas son nom. Elle « s’entérine » dans un calcul qui a toute l’apparence de l’objectivité sans l’être. C’est un peu comme de faire croire qu’on peut trier les gens sur un critère médical, alors que la précision du calcul l’exclut parce qu’en fait il n’y a pas suffisamment de différences entre les malades pour que la différence entre eux soit d’ordre médicale[48]. L’aporie, la contradiction insoluble de Parcoursup, est tout entière dans ce jugement social produit par des mesures techniques[49] qui nous fait croire à son objectivité, à sa rationalité parfaite car abstraire, à sa vérité nue, alors qu’elle n’est qu’une logique inadaptée au problème qu’elle promet résoudre (pour autant qu’il y ait une réponse au problème). Deux lycéens parfaitement jumeaux ne sont pas distinguables l’un de l’autre hormis à introduire de l’aléatoire ou des critères abscons. Parcoursup a fait le choix du second : jouer de critères abscons en les faisant passer pour objectifs et rationnels, pour nous faire croire en la fable du mérite dans des systèmes qui noient les individualités dans la masse. En fait, Parcoursup, pour les élèves qui ne sont pas distinguables les uns des autres est aussi limité qu’une inscription qui privilégie le premier arrivé, comme nous l’avons connu pendant très longtemps ou qu’un tirage au sort de candidats ou même que bien des concours. La massification du système de l’enseignement supérieur nécessite de distinguer de plus en plus de candidats alors que rien ne les distingue[50]. Là où Parcoursup les leurre, c’est de leur faire croire que sa logique est parfaitement rationnelle et méritocratique… alors que nous sommes engoncés dans un problème sans solution autre que l’augmentation du nombre de places disponibles et l’amélioration du suivi des étudiants (c’est-à-dire la prise en compte de leur individualité dans un système qui, au contraire, massifie et fait disparaître les individualités sous la masse des traitements) : deux solutions trop coûteuses que personne ne souhaite plus prendre et qui ne seront pas prises. Pour le dire autrement, la massification de l’école nous a conduit à accentuer son élitisme, mais un élitisme abscons puisque lui-même finit par ne plus être capable de distinguer les meilleurs éléments entre eux. Le problème de production de la distinction entérine partout des choix peu justifiables, comme de faire passer à des candidats au concours de médecine un oral de culture général, ou certains seront interrogés sur les colonies françaises ou sur la conquête spatiale quand d’autres le seront sur la malbouffe (où ils peuvent un peu mieux mobiliser des connaissances liées à leurs études)[51]. On peut entendre qu’un sujet de culture général très large et ouvert puisse être nécessaire pour des métiers de représentations publics, comme on les trouve à l’ENA ou Sciences Po. Mais, comme face à la massification on n’arrive plus à distinguer de bons candidats entre eux, les départager nécessite de trouver des moyens qui puissent sembler justes en faisant semblant de les fonder sur des critères scolaires. En médecine, du fait du numerus clausus, les 150 premiers au concours passent en 2nde année, sans avoir besoin de passer un oral. Ce sont leurs notes dans les matières scientifiques qui comptent (biophysique, chimie, anatomie, pharmacologie…). Pour sélectionner les 150 suivants, ce sont les 300 suivants du classement qui sont convoqués à un oral de culture générale. Ce sont encore de très bons candidats, dont la moyenne générale est très homogène, entre 15 et 17. Pour les départager, la réforme des études de médecine a mis en place un oral de culture général, qui introduit de la chance et du hasard (le sujet) et qui mobilise des savoir-faire de classe, à défaut de parvenir à départager les candidats sur leurs qualités, leur motivation ou l’adaptation de leur profil aux études qu’ils envisagent. Les candidats qui auront une bonne culture générale, donc provenant de milieux privilégiés, seront particulièrement avantagés sur les autres.

Ce que ces exemples nous montrent, c’est que nous savons mal gérer la masse des candidats. Pour y parvenir, du haut au bas de la chaîne de la sélection, nous introduisons des critères abscons, à défaut de trouver des critères adaptés. Nous nous foutons pourtant de savoir qu’un futur médecin connaisse la date de lancement du Spoutnik. On préférerait que soit évaluée ses capacités d’empathie ou ses capacités morales, par exemple (ce n’est pas que ce soit difficile à faire, mais cela contrevient à l’élitisme qui ne vise pas à distinguer les individus sur leurs capacités d’empathie par exemple ou leur rigueur morale). En fait, tous ces étudiants sont suffisamment bons pour faire médecine. L’enjeu de leur départage, sous couvert de mesurabilité, repose entièrement sur un critère ésotérique. C’est la même chose pour Parcoursup ou partout ailleurs dans les processus de sélection. Ainsi, sur Parcoursup, vous allez être affecté de quelques points en moins du fait de trop nombreuses absences. Qu’importe que ce soit parce que vous avez manqué l’école parce que vous prenez le train tous les matins pour vous y rendre et que celui-ci est notoirement défaillant[52] ou parce que vous êtes obligé de garder des frères et sœurs malades… ou parce que vous faites le mur. L’évaluation ainsi faite nous fait entrer dans une boucle de reproduction sociale sans possibilité de s’en extraire. La renforçant sans cesse plutôt que de chercher à lutter contre la reproduction au profit d’une meilleure diversité, d’une plus grande représentativité et d’une meilleure mixité sociale.

L’illogique logique de la distinction

Parcoursup n’est pas l’outil que nulle ne peut comprendre, même si trop de ses fonctions sont opaques à ceux qui sont pris dans ses décisions. Derrière chaque décision du système, il y a des êtres humains et des règles établies par des êtres humains. D’abord et avant tout des décisions politiques et techniques qui gèrent et surveillent la machinerie Parcoursup. Ensuite des décisions de professeurs et des outils chargés de trier et classer les candidatures que chaque formation reçoit, du premier candidat au dernier[53]. Pour procéder à ces classements, les professeurs du supérieur utilisent le plus souvent les outils imparfaits et défaillants proposés par Parcoursup, outils qui proposent d’appliquer des logiques similaires à tous les classements : classer les candidats aux formations du meilleur élève au moins bon. Les candidatures classées par toutes les formations sont ensuite introduites dans Parcoursup qui procède à des ajustements (la prise en compte des quotas) puis envoie les réponses aux candidats formation par formation selon leurs rangs dans les classements et les places disponibles. Partout, la logique de Parcoursup reste simple : aux meilleurs candidats, les meilleures places. Le problème est tout entier dans ce tri, dans un mode de sélection quasi unique qui s’applique à tous et qui donne la préférence aux meilleurs sur les autres… Avec ce lourd problème : que signifie être le meilleur ? Comment sont-ils calculés ? Si la logique est la même dans toutes les procédures, le fait que les classements soient différents d’un établissement l’autre, explique les nombreuses incohérences que beaucoup de personnes observent et éprouvent. Un moins bon élève qu’un autre peut être accepté dans une meilleure formation que le second, parce que la formation va prendre en compte des éléments différents (les notes de maths plutôt que la moyenne, la fiche avenir ou la lettre de motivation…). Toute la difficulté pour les élèves consiste à trouver la formation pour laquelle leur profil sera adapté, sans en connaître précisément les critères et contraintes. Pour réparer Parcoursup, il faut donc révéler ces critères et contraintes. Lever le voile sur les limites de la logique à l’œuvre. Mettre à nu sa logique, pousser la machine à la plus complète transparence. C’est ce que devrait imposer la loi[54]. C’est ce que refuse le politique[55]. En saisissant bien que même la plus parfaite transparence sera sans effets dans un système devenu trop complexe pour permettre aux candidats de s’y projeter. Notre système scolaire est construit par ses biais et les reproduit en retour. Parcoursup est la machine qui reproduit et accentue les biais du système éducatif.

Hubert Guillaud

A suivre !

Réparer Parcoursup, 2e partie : Le mérite, un projet politique

[1] Certaines les ont précédées : on pense notamment à la LRU (la loi relative aux libertés et responsabilités des universités aussi appelée loi sur l’autonomie des universités ou loi Pécresse) de 2007 qui a conduit à la baisse des dépenses par étudiants et à la diminution du taux d’encadrement, qui a démultiplié le taux de contractuels et de vacataires pour assurer ces encadrements, qui a conduit non pas tant à plus d’autonomie des universités, mais à une université à deux vitesses, c’est-à-dire à des inégalités croissantes entre établissements selon leur niveau d’ouverture aux classes populaires et les disciplines enseignées avec des aides et des financements très variables entre les établissements. Cf. Hendrik Davi, rapporteur, « Avis de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation sur le projet de loi de finances pour 2023, tome IV, recherche, enseignement supérieur et vie étudiante » : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/rapports/cion-cedu/l16b0374-tvi_rapport-avis#_Toc256000025

[2] « Depuis le début de la présidence de M. Macron, le code de l’éducation a été modifié 178 fois, soit plus d’une fois par semaine scolaire. Cet indicateur doit être considéré avec précaution, mais la liste des réformes est vertigineuse. De la maternelle au doctorat, sans oublier la formation professionnelle et l’apprentissage, tous les secteurs, toutes les voies et tous les niveaux d’éducation des Français ont été modifiés, y compris le système d’orientation, l’organisation des rectorats et des inspections générales, ou encore la formation et la carrière des enseignants ». Julien Gossa, « Parcoursup au service du tri social », Libération, 20 juin 2021 : https://blog.educpros.fr/julien-gossa/2021/06/23/parcoursup-un-outil-pedagogique-pour-fluidifier-labandon-dune-partie-de-la-jeunesse/

[3] Le budget de l’Éducation nationale n’a certes cessé de progresser depuis les années 80, mais les dépenses d’éducation rapportées au PIB n’ont cessé de baisser depuis le milieu des années 90 et restent dans le bas de la moyenne européenne. https://www.sundep-solidaires.org/spip.php?article971 En ce qui concerne l’Éducation supérieure, la dépense publique est passée de 22 milliards en 2000 à 32 milliards en 2019. Entre 2008 et 2018, la part du budget national consacré à l’éducation a toujours été en augmentation, mais cette augmentation a toujours été minimale, et marginale si on la regarde en euros constants. Enfin, si on regarde le budget de l’éducation supérieure par rapport à la progression du volume d’étudiants, le budget par étudiant a baissé de 10% entre 2008 et 2018, expliquait Thomas Piketty : https://www.lemonde.fr/blog/piketty/2017/10/12/budget-2018-la-jeunesse-sacrifiee/ qui parle de « dérive inégalitaire » et « d’hyper-stratification » avec « d’un côté, des filières sélectives richement dotées (classes préparatoires et grandes écoles), et de l’autre, des universités laissées à l’abandon » : https://www.lemonde.fr/blog/piketty/2018/02/13/parcoursup-peut-mieux-faire/ – pour plus de statistiques voir « les comptes de l’éducation » établis par l’Insee : https://www.education.gouv.fr/le-compte-de-l-education-principes-methodes-et-resultats-40844

[4] Rappelons que depuis le plan Universités 2000 lancé par Jospin en 1990, qui avait permis de construire 8 nouvelles universités et 24 IUT, pour répondre aux conséquences de l’explosion démographique des années 80, aucune université nouvelle n’est sortie de terre depuis pour répondre à la poursuite du boom démographique des jeunes nés dans les années 2000. Depuis 30, aucun gouvernement n’a investi d’argents et de moyens dans l’université, malgré les besoins. En ce qui concerne l’état de ce parc immobilier, un rapport de la Cour des comptes estime qu’un tiers du parc immobilier universitaire est dans un état dégradé faute de dotation suffisantes de l’État : https://www.ccomptes.fr/fr/publications/limmobilier-universitaire Aux amphis bondés et vétustes, répondent des salles de TD qui le sont tout autant. Le parc privé n’est pas forcément en meilleur état, d’ailleurs. On y entasse tout autant les élèves dans des conditions tout aussi déplorables, à l’image des toilettes ou des lieux de restauration souvent insuffisants quand ils ne sont pas inexistants. Quand ce ne sont pas les salles de classes et d’amphi qui manquent et qui imposent en recours l’enseignement à distance, renforçant les inégalités d’apprentissages.

[5] « Quand 9 enseignants-chercheurs encadrent 100 étudiants dans les écoles d’ingénieur, par exemple, ils ne sont que 3,5 pour 100 étudiants en licence à l’université », 8,9 en DUT et BTS. Une différence qui explique – avec le volume d’heures de cours, allant de 11h par semaine en moyenne en licence à 31h en diplôme d’ingénieur et jusqu’à 37 heures en DUT et BTS (on estime qu’un étudiant de classe prépa reçoit plus de 2 100 heures de cours en 2 ans, quand un étudiant de licence reçoit 1 500 heures de cours en 3 ans) –, les écarts d’investissement public dans les grandes filières de l’enseignement supérieur. Ainsi, le coût moyen d’un étudiant sur le budget de l’éducation national est de 3 730 euros en licence, contre 8 271 euros en école d’ingénieur, 9 747 en DUT, 12372 en BTS, 13 400 euros pour les classes préparatoires aux grandes écoles. Au final, ce manque d’enseignants et d’investissement explique en grande partie les résultats scolaires eux-mêmes. Seuls 40,70 % des étudiants ayant entamé une licence en France finissent diplômés à l’issue de leurs 3 années. A titre de comparaison, en Grande-Bretagne, 71,79% des étudiants en licence obtiennent leur diplôme ! En DUT et BTS, 61% des élèves obtiennent leurs diplômes. Les différences d’investissements expliquent une part importante des échecs, qui ne sont pas que le fait du niveau des étudiants comme on l’explique trop facilement. Certes, les étudiants qui vont en licence sont souvent « moins bons » que ceux qui vont en école d’ingénieurs, mais la différence d’encadrement et d’investissement ne favorise pas leur progression, au contraire. Cf. Romain Bizeul, « La France dépense-t-elle assez pour ses universités ? », Mediacités, 1er février 2022 : https://www.mediacites.fr/veracites-2022-analyse/la-france-depense-t-elle-assez-pour-ses-universites/ Ainsi que la note du Conseil d’analyse économique : Hamza Bennani, Gabriele Dabbaghian et Madeleine Péron, « Les coûts des formations dans l’enseignement supérieur français : déterminants et disparités », décembre 2021 : https://www.cae-eco.fr/staticfiles/pdf/cae-focus074.pdf Signalons encore que l’encadrement varie considérablement d’une université à une autre, d’une filière à l’autre : 4,2 enseignants pur 100 étudiants à l’université de Nîmes contre 14,7 enseignants pour 100 étudiants à l’université Paris-Saclay, 3 enseignants en moyenne en filière STAPS. « La dépense par étudiant a baissé de près de 10 % et le taux d’encadrement est passé d’un enseignant pour 38 étudiants en 2012 à 1 pour 47 en 2019 », estime le député Hendrik Davi : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/rapports/cion-cedu/l16b0374-tvi_rapport-avis#_Toc256000025 . Il faudrait ajouter à ces constats sur la faiblesse de l’encadrement dans le supérieur, des constats tout aussi accablants sur sa dégradation à l’école. En collège, plus d’une classe sur 10 compte désormais plus de 30 élèves, deux fois plus qu’il y a dix ans. En lycée général, c’est presque 70% – dont 20% à plus de 35. Ce taux dépassait à peine la barre des 50% en 2010 ». La France a les classes les plus chargées de l’union européenne, 25 élèves par classe en moyenne contre 21 en Europe. Eléa Pommiers, « Éducation : la France a les classes les plus chargées de l’Union Européenne » , Le Monde, 29 décembre 2022 : https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/12/29/education-la-france-a-les-classes-les-plus-chargees-de-l-union-europeenne_6155970_3224.html et le rapport de la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l’Education nationale, « L’Europe de l’éducation en chiffres », 2022 : https://www.education.gouv.fr/EuropeEducation2022

[6] On y reviendra, mais cette hausse des échecs est également le résultat de la sélection accrue que produit Parcoursup, qui conduit à une fuite des meilleurs candidats et à la relégation de nombres d’établissements, comme l’explique très bien le percutant pamphlet de Johan Faerber, Parlez-vous le Parcoursup ?, Seuil, « Libelle », 2023.

[7] Les différences d’investissement — soulignées dans la note précédente — profitent également aux établissements privés qui deviennent une échappatoire pour éviter les formations publiques les plus dégradées. Les inscriptions dans le privé ont doublé depuis 1998, alors qu’elles n’ont augmenté que de 17% dans le public, faisant de plus en plus porter la charge de l’enseignement aux étudiants et à leurs parents. Il y 2 fois plus de créations de places d’enseignement dans le supérieur privé que public depuis 2016. https://twitter.com/nosservicespub/status/1586653427609763840

[8] On pense ici bien sûr aux coûts des formations privées (entre 3 000 et 10 000 euros par an voir bien plus), mais pas seulement. Le coût de la rentrée étudiante dans le public est elle aussi de plus de plus en plus élevée (elle est de 2 500 euros en moyenne, elle a augmenté de 7% entre 2021 et 2022), rappelle la FAGE (Fédération des associations générales étudiantes), soulignant qu’en contrepartie la situation sociale des étudiants ne cesse de se dégrader : https://www.fage.org/news/actualites-fage-federations/2022-08-16,DP-FAGE-ICDR-2022.htm

[9] Laurence de Cock, École publique et émancipation sociale, éditions Agone, 2021.

[10] … Et bien souvent scandaleuses : subventions problématiques à des associations tout aussi problématiques, recours à des cabinets de conseils pour des missions fantomatiques, répression des élèves et des enseignants… Blanquer a cristallisé des colères bien souvent légitimes. Voir les 100 articles que Mediapart a consacré au ministère Blanquer en 5 ans : https://www.mediapart.fr/journal/france/dossier/blanquer-l-ecole-la-renverse ou ceux, plus nombreux encore, du média de gauche, Révolution Permanente : https://www.revolutionpermanente.fr/Jean-Michel-Blanquer-656#pagination_articulos ou encore le forum https://reformesblanquer.fr lancé par Pierre-Etienne Rochefort, professeur de SVT à Bretigny-sur-Orge, qui en tient un décompte énervé.

[11] On pense ici notamment à Pronote qui change en profondeur la relation parents, enfants, enseignants, comme l’explique Lucie Tourette, « Dans les lycées et les collèges, la vie scolaire sous Pronote », Le Monde Diplomatique, janvier 2022. https://www.monde-diplomatique.fr/2022/01/TOURETTE/64241 Auquel il faut ajouter les innombrables politiques de suivi et de fichage des élèves. Voir notamment Antoine Klein « Le fichage des enfants nous remuait les tripes », Revue Z, « Grenoble – Et l’école elle est à qui ? », n°14, 2021. Ainsi que la montée de l’EdTech – les technologies pour l’éducation -, un marché florissant qui vise à placer les données scolaires au cœur de la stratégie numérique, et pas seulement à fournir des tablettes ou des outils logiciels. Cf. Anthony Laurent, « Le ministère de l’e-Education Nationale », AOC, 4 mai 2022 : https://aoc.media/opinion/2022/05/03/le-ministere-de-le-education-nationale/ Voir également, Philippe Champy, Vers une nouvelle guerre scolaire. Quand les technocrates et les neuroscientifiques mettent la main sur l’Éducation nationale, La Découverte, 2019.

[12] C’est ce que met en avant et depuis longtemps le fameux classement PISA (Programme international pour le suivi des acquis des élèves), si discuté et contesté en France. Normal, la France a le taux d’inégalités scolaire le plus élevé des pays de l’OCDE : https://www.francetvinfo.fr/societe/education/classement-pisa/classement-pisa-la-france-championne-des-inegalites-scolaires_3729247.html

[13] Pour Alain Gras, les macro-systèmes techniques combinent à la fois des objets industriels, leur organisation et la gestion commerciale qui relie l’offre à la demande. Dans le Que Sais-je qu’il consacrait à ce sujet, il prenait l’exemple de l’électricité reliant à la fois les centrales au réseau de distribution ainsi qu’à l’entreprise commerciale EDF qui assurait à l’époque la vente à chacun. Alain Gras, Les macro-systèmes techniques, PUF, « Que sais-je ? », 1997.

[14] Pour reprendre le terme de Kate Crawford, Contre-Atlas de l’Intelligence artificielle, Zulma, 2022. Pour la chercheuse, l’intelligence artificielle (un terme qui désigne les formes les plus évoluées des systèmes techniques), n’est pas une simple technologie. Elle est une technologie avec un objectif, c’est-à-dire un conteneur qui transforme la connaissance, la communication et le pouvoir à un niveau épistémologique (c’est-à-dire au niveau de l’étude des connaissances elles-mêmes) et qui a des conséquences directes sur la justice, le social, l’organisation, l’expression politique, la culture, l’identité… L’industrie de l’IA est dominée par une poignée d’entreprises dont les outils et méthodes influencent toutes les institutions existantes, créant une intensification et une accélération du technopouvoir. Voir Hubert Guillaud, « Atlas of AI : déconstruire les dénis de l’IA », Internetactu.net, 15 avril 2021 : https://www.internetactu.net/2021/04/15/atlas-of-ai-deconstruire-le-deni-de-lia/ Pour le dire plus simplement, nous parlons ici de technologies qui déploient un projet politique de droite : https://www.agirparlaculture.be/une-politique-numerique-de-gauche-est-elle-possible/

[15] Alain Supiot, La gouvernance par les nombres, Fayard, 2015. Antoinette Rouvroy et Thomas Berns, « Gouvernementalité algorithmique et perspectives d’émancipation », Réseaux, n°177, 2013. https://www.cairn.info/revue-reseaux-2013-1-page-163.htm

[16] Cette possibilité aurait été confrontée à un autre problème. Malgré les critiques, personne n’a pour l’instant proposé d’autre système de sélection. Au mieux, certains proposent de revenir à APB, essentiellement pour revenir à une procédure plus rapide, ce qui est effectivement un point important, mais pas déterminant. Nombre de candidats à la présidentielle militaient pour des aménagements voire sa suppression : https://www.publicsenat.fr/article/politique/parcoursup-que-proposent-les-candidats-sur-l-affectation-postbac-200502 Pour les spécialistes, les systèmes possibles sont peu nombreux, puisqu’ils dépendent des systèmes algorithmiques d’affectation disponibles. On en distingue 3 : l’algorithme de Boston, l’algorithme d’acceptation différée ou algorithme de Gale et Shapley (qui est celui qui est utilisé par APB comme Parcoursup) et l’algorithme des cycles d’échanges optimaux L’algorithme de Gale-Shapley est le système préféré de nombre de décideurs publics car il a l’avantage d’être peu manipulable, contrairement au premier et d’être relativement explicite, par rapport au dernier. Cf. Julien Grenet, « La transparence et l’obstacle : principes et enjeux des algorithmes d’appariement scolaire », in Melchior Simioni et Philippe Steiner (dir.), Comment ça matche, une sociologie de l’appariement, Presses de SciencesPo, 2022.

[17] C’est ce que documentent très bien les sociologues Cédric Hugrée et Tristan Poullaouec dans leur livre, L’université qui vient, un nouveau régime de sélection scolaire, Raisons d’agir, 2022.

[18] Le technosolutionnisme est une idéologie portée notamment par de grandes entreprises qui consiste à proposer de résoudre un problème social, économique ou politique par la technologie, sans s’attaquer aux causes réelles et en faisant le plus souvent table rase des pratiques antérieures. Morozov la définit comme une pathologie intellectuelle : « le solutionnisme présume plutôt qu’il n’explore les problèmes qu’il cherche à résoudre pour atteindre la réponse avant que les questions n’aient été entièrement posées. » Evgeny Morozov, Pour tout résoudre cliquez ici, Éditions FYP, septembre 2014. Voir également, Hubert Guillaud, « Comment lutter contre le solutionnisme », InternetActu.net, 19 octobre 2016 : https://www.internetactu.net/2016/10/19/comment-lutter-contre-le-solutionnisme/

[19] Parcoursup est d’abord un système technique qui nécessite pour le comprendre de regarder ses fonctionnements précis. Les choix techniques, leurs modalités d’implantations orientent désormais très concrètement les possibilités politiques, ce qui nécessite de regarder avec attention leurs modalités d’applications, selon la maxime bien connue de Lawrence Lessig, « Le code fait loi » : https://framablog.org/2010/05/22/code-is-law-lessig/

[20] Paul Dourish, The Stuff of bits, MIT Press, 2017, voir également Hubert Guillaud, « De la matérialisation des données », InternetActu.net, 5 septembre 2017 : https://www.internetactu.net/2017/09/05/de-la-materialisation-des-donnees/

[21] Référence au titre du cahier Innovation et Prospective n°6 de la CNIL, mars 2019 : https://linc.cnil.fr/fr/cahier-ip6-la-forme-des-choix-0 qui interroge l’aspect très fonctionnel du design des systèmes et leurs implications concrètes. A compléter par les propos du designer Xavier Figuerola spécialiste de la conception des politiques publiques, qui rappelle l’importance de la forme, un niveau d’intervention concret, trop souvent oublié. Cf. Hubert Guillaud, « De l’éthique dans les organisations : réduire le fossé entre pratiques et discours », InternetActu.net, 12 octobre 2018 : https://www.internetactu.net/2018/10/12/de-lethique-dans-les-organisations-reduire-le-fosse-entre-pratiques-et-discours/

[22] Cet encadré s’inspire de celui réalisé par Nos Services Publics dans leur note, « Parcoursup : une génération en attente », juin 2022 : https://nosservicespublics.fr/parcoursup

[23] Ces deux enjeux ne sont-ils pas d’ailleurs en passe de devenir incompatibles voire concurrents ? La question est de plus en plus vive depuis la crise épidémique du fait de la hausse des notes du bac renforcée par le développement du contrôle continu, la montée du taux d’admis (tous bacs confondus et après rattrapage : 91,1% des élèves en terminale ont obtenus leur bac en juin 2022 contre 93,9% en juin 2021, 95,7% en juin 2020 et 88,1% en juin 2019) et surtout le fait que Parcoursup ait plus d’importance que le bac pour tous les lycéens. La contradiction sensible entre le fort taux d’admis au bac et les difficultés des étudiants à poursuivre des études supérieures, laisse à penser que les deux épreuves qui rythment la terminale sont plus antagonistes que complémentaires. Voir par exemple, Violaine Morin, « Parcoursup risque de “tuer” le bacalauréat », Le Monde, 4 juillet 2022 : https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/07/04/parcoursup-risque-de-tuer-le-bac_6133266_3232.html Pour beaucoup, le rite de passage du bac est désormais supplanté par l’épreuve de la confrontation algorithmique comme nouveau marqueur dans la vie adulte et dans la modernité. Violaine Morin, « Le bac, symbole en passe d’être supplanté par Parcoursup », Le Monde, 13 juin 2022 : https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/06/13/le-bac-symbole-en-passe-d-etre-supplante-par-parcoursup_6130151_3224.html Le Bac est devenu anecdotique, d’autant plus que la réforme des spécialités semble l’avoir rendu plus facile qu’il n’était. Désormais, ce sont les notes de première qui comptent, celles des deux premiers trimestres de Terminale. La moyenne générale ou la note de math, plus que la moyenne calculée avec les coefficients du Bac (faisant naître d’ailleurs une confusion pour beaucoup : privilégier ses spécialités pour assurer son Bac fait oublier que trop souvent, Parcoursup lui travaille depuis des moyennes brutes, sans coefficients : assez souvent, ce sont les élèves qui ont des bonnes notes partout que Parcoursup privilégie sur ceux qui sont seulement très forts dans une matière). Enfin, la réussite au bac est prise en compte de manière assez anecdotique par Parcoursup, et ce uniquement lors de la phase complémentaire, donc bien après que l’essentiel des étudiants aient trouvé une place.

[24] Très concrètement par exemple, leur enregistrement sur Parcoursup est lié à leur adresse mail et à leur numéro de téléphone personnel. Ils sont les destinataires des mails et sms de la plateforme. Il y a des formes d’accompagnements bien sûr : de leur établissement scolaire, de leurs professeurs, de leurs parents, de la plateforme elle-même – autant d’aides qui restent très inégalement atteignables socialement – reste que les choix qu’ils tentent de faire comme les erreurs qu’ils peuvent commettre les renvoient à leur seule responsabilité, dédouanant de leurs responsabilités les tris réalisés par les Commissions d’examens des voeurs, l’idéologie sélectionniste, comme la pénurie de place organisée par le politique…

[25] Le terme de « projet d’orientation » est particulièrement appuyé dans la communication du ministère. On la retrouve parfaitement exprimée par Jérôme Teillard, le responsable de Parcoursup au ministère. Il y explique d’ailleurs que l’objectif fondamental de la plateforme est « d’accompagner la construction d’un projet d’orientation et garantir les conditions de réussite dans les études supérieures » (sic). Pour lui : « Un candidat qui n’a pas eu de proposition est bien souvent un candidat qui n’a pas su trouver son projet, qui n’a pas su trouver le point d’équilibre entre des formations qui ont des exigences pour la réussite et son propre profil à lui, ses compétences, ses intérêts. » Pour Teillard, deux types de candidats n’ont pas de propositions dans Parcoursup : ceux qui n’ont fait que des vœux pour des formations sélectives et ceux qui « n’ont pas assez travaillé sur leur projet ». Pour Jérôme Teillard, la réussite dans Parcoursup nécessite de trouver « le point d’équilibre entre son projet, sa capacité à y réussir et les caractéristiques d’une formation ». Le problème, nous le verrons, c’est que Parcoursup ne donne aux élèves aucun éléments concrets pour savoir, quand ils s’inscrivent à des vœux de formation, s’ils peuvent y prétendre, s’ils ont une chance d’y être admis, ni s’ils ont les capacités à y réussir. En tout cas, l’échec à Parcoursup est tout entier renvoyé à la seule responsabilité des élèves, jamais aux lacunes d’information de la plateforme ou aux lacunes d’accompagnement de l’Éducation nationale. Interview de Jérôme Teillard, Azimut Podcast, 10 décembre 2021 : https://www.azimut-podcast.com/interview-exclusive-parcoursup/

[26] Le nom du site évolue chaque année. Ce site est également un site procédural censé aider à construire son orientation étape par étape. Il permet de saisir les grandes catégories de l’orientation (santé, droit, science…) et la grande diversité des formations existantes dans chaque secteur, mais sans permettre de saisir toujours les différences effectives entre les formations, leurs exigences et plus encore de savoir si elles sont adaptées aux parcours singuliers de chaque candidat.

[27] Selon la réforme des lycées, entrée en vigueur en 2019, cinquante-quatre heures par an devraient être consacrées à l’orientation… Mais les lycées n’ont reçu aucune dotation horaire correspondante. Même libérer des élèves pour qu’ils puissent se rendre à des journées portes ouvertes d’Écoles ou à des salons, en présentiel voire de plus en plus en distanciel est parfois compliqué.

[28] Pour autant que ce soit une bonne pratique. Les possibilités de vœux de secours, c’est-à-dire de formations ouvertes à tous, se raréfient à quelques filières universitaires généralistes. Intégrer un vœu de secours en sociologie pour s’assurer d’une place si toutes ses vœux en commerce ne sont pas acceptés, est-il finalement un gage de quoique ce soit ?

[29] Il est impossible par exemple de mettre de côté autant de formation que l’on souhaite ou qu’on a pu trouver intéressantes, ou les classer entre elles. Les élèves sont censés faire un travail de recherche et d’exploration mais la plateforme ne leur propose pas vraiment l’espace pour cela.

[30] C’était le sens d’un témoignage d’une responsable d’une formation universitaire lors de la première cession de Parcoursup. Elle expliquait combien ce classement se révélait fastidieux et complexe, « humiliant » pour ceux-là même qui doivent procéder au classement : « En définitive, je n’ai aucune idée des élèves qui seront dans mon amphi à la rentrée. Est-ce ceux qui sont en haut de mon classement ? Ou, au contraire, ceux qui sont tout en bas, car les autres auront préféré aller ailleurs ? » Marie Piquemal, « Parcoursup : il y a un côté hyperviolent à opérer un classement », Libération, 21 mai 2018 : https://www.liberation.fr/france/2018/05/21/parcoursup-il-y-a-un-cote-hyperviolent-a-operer-un-classement_1651672/

[31] Et donc coûteux, comme le dénonce l’association Nos Services Publics dans son rapport sur Parcoursup, l’évaluant à quelques 2,6 millions d’heures et 100 millions d’euros par an, rien qu’en estimant le temps passé à classer les candidats, pour une procédure qui « n’améliore rien » par rapport aux procédures antérieures. https://nosservicespublics.fr/parcoursup Ce grand classement est complexe et toutes les équipes des formations du supérieur n’ont pas nécessairement les ressources pour l’affiner, car il reste technique et mathématique. Qu’elles fournissent des efforts pour peaufiner le classement ou pas, elles en sont largement dépossédées, du fait que nombre des candidats qu’elles classent, au final ne rejoindront pas les formations auxquelles ils candidatent. Ce classement pour lui-même, où l’essentiel des candidats ne rejoindront pas la formation, explique le risque d’un recours accru aux solutions normatives qui sont proposées par défaut par Parcoursup. Le coût de ce tri est largement invisibilisé car il repose essentiellement sur une forme de travail gratuit à la charge des formations. En fait, ces tâches administratives qui incombent aux équipes responsables des formations comme aux professeurs de lycées (qui doivent saisir les notes ou les appréciations des fiches avenir), relève surtout d’un travail supplémentaire, qui s’ajoute aux heures de cours et au travail administratif qui leurs incombe déjà.

[32] Au premier jour de la procédure, 50% des candidats de Parcoursup reçoivent une ou plusieurs réponses, ce qui signifie que 50% n’en reçoivent pas et sont donc en attente. Comparativement, c’est moins que le nombre de candidats qui obtiennent une mention au bac (59% des candidats obtiennent une mention). En tentant un rapprochement, forcément grossier (puisqu’on compare des résultats au bac avec des calculs qui se basent sur la moyenne générale ou sur des moyennes dans certaines matières seulement), cette première vague de réponses concerne donc des candidats dont la moyenne générale doit s’établir au-dessus de 12,5 ou de 13,5 – mais de nombreux cas avec de meilleures moyennes n’ont pas de propositions, ni au lancement de la procédure, ni à la fin de la phase principale, souvent parce qu’ils ont candidaté dans des formations au niveau moyen plus élevé que le leur. A la fin de la phase principale, mi-juillet, c’est un peu plus de 80% des candidats (83,1% en 2022) qui ont reçu au moins une proposition (voire une seule pour une part importante d’entre eux !). Il reste environ 100 000 élèves sans proposition à la fin de la phase principale, mais également autant de places non pourvues. Reste que dans cette seconde phase, les places proposées sont bien moins diverses que lors de la première phase. Les places disponibles au début de la phase complémentaire ne concernent plus que 5000 formations. Elles sont beaucoup dans le privé, plus que dans des formations non sélectives et généralistes. Elles sont souvent uniques (une place par formation). Plus de la moitié sont des places en apprentissage qui nécessitent que les candidats trouvent une entreprise d’accueil. A la fin de la phase complémentaire, le nombre de candidats qui n’ont pas reçu de proposition est apparemment anecdotique (sans rien minimiser du drame que ces cas représentent, Parcoursup, épreuve de vie, devrait être irréprochable et ne laisser aucun individu sur le carreau).

[33] Julie Mleczko, « Parcoursup : quelle différence entre la liste d’appel et la liste d’attente ? », Studyrama, 16 mai 2019 :

https://www.studyrama.com/parcoursup/parcoursup-quelle-difference-entre-la-liste-d-appel-et-105848

[34] Toute honte assumée et toute décence bue, Parcoursup propose non seulement aux meilleurs les meilleures places, mais il leur propose également des réponses plus rapidement, plus de réponses positives et leur offre un temps de réflexion plus long qu’aux autres.

[35] Le nombre de places dans le groupe est le nombre de places disponibles dans la formation, ici donc, est de 19 élèves. La position dans la liste d’appel correspond à l’ordre de classement du candidat par la formation : il est fixe. Sur cet exemple, la formation a classé le candidat 40e sur les 41 candidatures qu’elle a classées. La position du dernier candidat qui a reçu une proposition d’admission indique que les 22 premiers candidats du classement ont reçu une proposition, ce chiffre va évaluer à mesure que la formation va proposer des places libérées par des refus de candidats mieux classés. La position dans la file d’attente indique le nombre de candidats qui sont en attente et qui recevront une proposition avant le candidat. Enfin, la position du dernier candidat qui a reçu une proposition l’année précédente permet d’apprécier son classement dans la liste d’attente, en fonction du dernier candidat en attente accepté l’année précédente. L’exemple souligne parfaitement la difficulté d’appréciation à l’œuvre laissée aux élèves. Si vous êtes classé 72e et que le dernier accepté l’année d’avant était 41e, votre probabilité à être accepté est très faible, mais claire. Ici, la chance est faible, mais pas nulle. Par contre, il est probable que l’attente sera longue. Si la formation est plus prisée que l’année précédente, le candidat ne sera pas appelé et la formation sera remplie avant qu’une proposition ne lui soit faite. Quant à la durée, elle est également aléatoire : étant l’avant dernier à pouvoir être appelé, la proposition d’admission peut se dérouler dans quelques semaines comme après la phase principale. L’exemple est également tiré de Julie Mleczko, « Parcoursup : quelle différence entre la liste d’appel et la liste d’attente ? », Studyrama, 16 mai 2019 : https://www.studyrama.com/parcoursup/parcoursup-quelle-difference-entre-la-liste-d-appel-et-105848 Soulignons que ces chiffres sont très mal présentés et peu compréhensibles. Ils pourraient par exemple dire plus clairement aux élèves qu’ils devraient être retenus ou qu’ils ont peu de chance de l’être et ils pourraient même, en se basant sur la vélocité des années précédentes, c’est-à-dire la vitesse à laquelle a avancé la file d’attente, prédire à quelle date environ le candidat devrait avoir une réponse (ce n’est pas la même chose d’avoir une réponse début août ou mi-septembre, certains voudront attendre, d’autres non). Enfin, ces informations sont toutes placées sur le même plan, comme si elles avaient la même importance, ce qui n’aide pas à leur lecture. Sur les forums et réseaux sociaux, beaucoup de parents et d’élèves partagent des captures d’écran de ce type de cartouche – montrant par là que leur lecture est difficile – afin qu’on les aide à les lire pour estimer leur chance à obtenir la place qu’ils convoitent.